"소아희귀병 치료 기술 무용지물…대선공약 반영 절실해"

소아희귀난치안과질환協 대선공약 제안

"첨생법 개정하고 임상연구 인프라 구축"

"임상연구부터 치료·산업화까지 지원을"

![[서울=뉴시스]사진은 국내 희귀난치성 안질환 환아. (사진= 소아희귀난치안과질환협회 제공) 2025.05.15. photo@newsis.com.](https://image.newsis.com/2024/09/20/NISI20240920_0001657972_web.jpg?rnd=20240920210624)

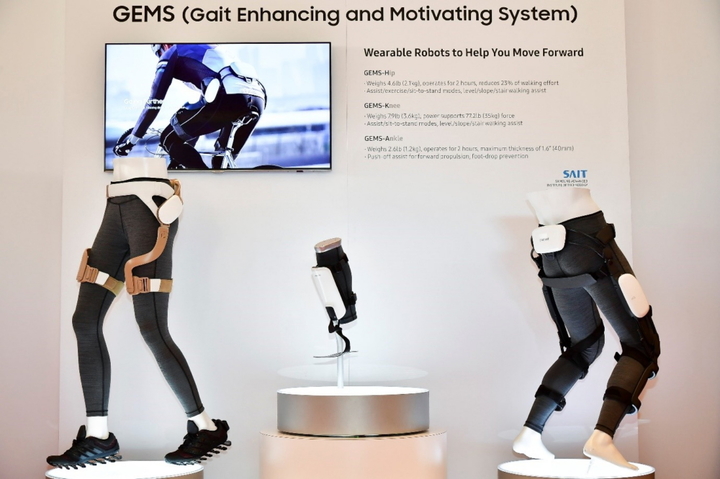

[서울=뉴시스]사진은 국내 희귀난치성 안질환 환아. (사진= 소아희귀난치안과질환협회 제공) 2025.05.15. photo@newsis.com.

15일 소아희귀난치안과질환협회에 따르면 협회는 '첨단재생바이오법(첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률) 개정 및 R&BD(R&D와 사업화 접목) 인프라 구축을 통한 유전자·세포치료 임상연구 지원' 대선 공약 제안서를 최근 더불어민주당과 국민의힘 대선후보 선거대책위원회(선대위)에 각각 제출했다.

협회는 ▲첨단재생바이오법 개정을 통해 특정 유전자를 바이러스 벡터(유전자 전달체)로 감싸 환자에게 주입하는 '생체 내 방식(in-vivo) 유전자 치료' 방식 제도화 ▲520억 원 규모의 유전자치료 임상연구 인프라 구축(R&BD센터) ▲망막·신경계·유전성 희귀질환 등 대상 질환 특화 연구 추진을 제안했다.

선천성 망막질환은 시간이 흐를수록 악화되거나 합병증이 발생해 안구 적출의 위기로 내몰리고, 지속적인 수술 등으로 인해 첨단 기술이 접목된 치료제를 적용할 수 있는 여지가 줄어들어 조속한 유전자·세포 치료가 요구된다. 유일한 희망은 질환의 근본적인 원인이 되는 유전자를 교정하고 손상된 세포를 치료할 수 있는 유전자·세포 치료제다.

해외에선 '생체 내 방식'의 유전자 치료제를 속속 승인하고 있다. 국가별로 보면 미국 10종, 유럽 7종, 일본 4종이다. 척수성 근위축증(SMA) 치료제 '졸겐스마', 유전성 망막 질환 치료제 '럭스터나' 등이 대표적이다.

국내에서도 희귀질환 치료의 돌파구로써 관련 기술 개발이 활발히 이뤄지고 있다. 국내 연구진은 소아 실명의 주원인인 선천성 망막 질환 유전자·세포 치료제 개발에 필요한 원천기술(유전자 교정 기술)을 4년 전 확보했다.

그러나 국내에서는 현행 ‘첨단재생바이오법’에 따라 환자 자신의 세포를 직접 이용하는 '생체 외 방식(ex-vivo)' 유전자 치료만을 임상 연구 대상으로 허용하고 있어 임상 연구가 지연되고, 해외 기술 유출 우려까지 제기되고 있다.

'생체 내 방식'의 유전자 치료는 첨단재생의료의 정의에 포함돼 있지 않아 임상 연구가 제한되고 있다. 첨단재생바이오법 제2조에 따르면 첨단재생의료는 사람의 신체 구조 또는 기능을 재생, 회복 또는 형성하거나 질병을 치료 또는 예방하기 위해 인체세포 등을 이용한 세포 치료, 유전자 치료, 조직 공학 치료 등이다. 2021년부터 올해 2월까지 국내 첨단재생의료 임상 연구 승인 과제 총 174개 중 유전자 치료 과제는 단 1건에 불과한 실정이다.

![[청주=뉴시스] 서주영 기자 = 난치병에 걸린 자녀를 위해 국토대장정을 하고 있는 전요셉씨가 20일 충북 청주시 서원구 미평동의 한 거리를 걷고 있다. 2024.11.20. juyeong@newsis.com *재판매 및 DB 금지](https://image.newsis.com/2024/11/20/NISI20241120_0001708368_web.jpg?rnd=20241120151241)

[청주=뉴시스] 서주영 기자 = 난치병에 걸린 자녀를 위해 국토대장정을 하고 있는 전요셉씨가 20일 충북 청주시 서원구 미평동의 한 거리를 걷고 있다. 2024.11.20. juyeong@newsis.com *재판매 및 DB 금지

첨단재생바이오법 제2조에서 '인체세포 등'에 유전물질인 플라스미드, 바이러스 벡터 등을 포함시키고, 첨단재생의료 기술 범주에 '생체 내 방식'을 명시하는 법 개정이 필요하다는 것이다. 플라스미드는 유전자 발현을 조절하는 DNA 분자다. 바이러스 벡터는 체내에 유전자 교정 약물과 유전자 가위를 돌연변이가 있는 유전자 서열까지 나르는 유전자 전달체다.

특히 협회는 "첨단재생바이오법 개정이 이뤄지지 않으면 국내 환자는 치료 기회를 박탈 당하며, 국산 유전자 치료제의 상업화 가능성도 낮아질 수밖에 없다"고 말했다. 법 개정으로 임상 연구가 활성화돼야 임상 시험에 필요한 데이터를 축적할 수 있게 되고 기업에 기술을 이전해 산업화까지 가능하다는 것이다.

협회는 또 유전자·세포치료제 R&BD센터는 생명공학연구원을 주축으로 아데노 부속 바이러스(AAV)·렌티바이러스 벡터 생산과 독성 평가, 전 임상시험과 임상 시험 연계 등을 담당해야 한다고 보고 있다. AAV 벡터는 특정 세포나 조직에 유전자를 전달하고, 렌티바이러스 벡터는 렌티바이러스를 사용해 생물체에 유전자를 삽입·수정 또는 삭제할 수 있다.

협회는 "유전자·세포치료제 R&BD센터가 세워지면 국내 유전자 치료 기술의 국산화와 수출 기반 확대, 희귀난치·암 환자의 치료 기회가 확대될 것으로 기대된다"면서 "희귀질환자와 소아 환자들에게 하루하루가 절박한 만큼 법과 제도가 기술을 뒷받침할 수 있도록 국가가 결단할 시기”라고 강조했다.

◎공감언론 뉴시스 positive100@newsis.com

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지